这就是从古代中国就一直流传到现代社会的可怕“国粹”——采生折割。

采生折割是中国江湖上流传了几百年的,最惨无人道的做法,就是把孩子的手脚折成奇形怪状,凌晨放在大街上乞讨,黄昏再接回去。

“采”就是采取、搜集;

“生”就是生坯、原料,一般是正常发育的幼童;

“折割”即刀砍斧削。

简单地说,就是抓住正常的活人,特别是幼童,用刀砍斧削及其他方法把他变成形状奇怪残疾或人兽结合的怪物。

你肯定在街上看到过这种乞丐:

这时候你甚至难免心中会有一些奇怪——为什么如此残疾的人都做了乞丐,这些残疾人都没有家人父母吗?

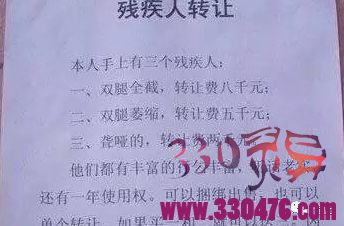

如果我告诉你这些残疾人中,有8成以上都是被人为“制作”出来的,你会作何感想?

你现在玩着手机享受着生活,如果我告诉你另一个平行世界里的你,四岁被人贩子拐卖,然后被折断手脚用来乞讨,父母再也无法相见,成为别人赚钱的工具,失去所有的人权,你会作何感想?

本该是祖国的花朵,祖国的栋梁。

如今……

这种每个人都有可能遇到的事情,难道不是最可怕的事情吗?....

“采生折割”是有一套方法的,首先得找到原料、生坯。一般说来,青壮年的男子不找,女子也不找,因为男子力大势猛,不易擒获,又不易驯养。

而女子在当时是极少在街市上抛头露面的。故而乞丐中的歹徒主要是针对老人和儿童。

“采生”时,往往利用种种骗术,像家里人突出恶疾,家中发生急事,或者用物品去引诱小孩。

一个行骗,几个人同时放风,得手后立即开溜。“折割”的方式,则是个千奇百怪,手法极其残忍。

用种种方法,把人变成动物的形状,以此吸此观众,虽然钱来得快而且多,但终究很容易为人识破,风险太大,往往是乞丐中的亡命之徒爱干,这也只是“采生折割”中的一种。

在这一行当中的乞丐,更多的是用其他办法,主要手法就是毁坏人的五官四肢,利用人们的同情心去骗钱。

这和改相求乞完全不同。改相求乞是自己装成残疾,像献苦肉(手脚装成脓疮烂毒)、来滚(瘫子)、过逢照子(瞎子)、画指(改装)等。

在恶乞们眼里,自作自受,未免太辛苦,不如用他人的身躯玩真的,那才会滴水不漏,财源滚滚呢。

“采生折割”是乞丐行为中流氓行径的极端表现,它的残忍凶恶不仅是反社会的,更是反人道的,乞丐在这种罪恶的勾当中泯灭了天良,蔑视了人道,亵渎了文明。

他们的角色形象被世人定格为可憎、可恶、可怖的“另类”,大约也与此种罪恶营生脱不开干系。

相关报道:

凤凰卫视《社会能见度》讲述"东莞丐帮",一个正常人,在路上走着走着,突然被路人碰了一下就晕了。。。

等醒来时,有的瞎了有的哑了,有的手和脚都没有了......1年后等伤口愈合便被人拖出去要饭。在东莞,操纵残疾人和儿童进行乞讨现象十分普遍。

据媒体报道,在东莞专门以乞讨谋生的约有3000余人,而在东莞城区就有1000余人。

仅东莞一地就有如此数量庞大的乞丐人群,很难想象全国共计有多少乞丐者和承受着同样的磨难的“乞讨孩子”,这是一幕幕阳光下的“罪恶”。

东莞打工的卢女士遇到一个缺手缺脚的残疾乞丐,竟是失踪多年的三弟!家人赶到已无踪影。

随后发现,残疾乞丐都是被利用的工具,一些外地人专门“收人”,砖头砸、木棍敲,把小孩、成年人活活搞残废,越惨越好,每天用中巴车运载,搁在木板车上乞讨要钱。

这些可怜的孩子,有多少是被拐卖的。。。

失路之人

2010年11月一个傍晚,我从广州仓促赶往东莞东坑镇,和一大群从广西梧州下来的族人一起跟踪寻人。我有一个二姑在东坑。

有天晚上她在闹市侧边的小路走着的时候,碰到一个人喊她。声音用力却又压制,像是为了让目标人听见,却又要避开其他人。

她转身观望,直至再度听到喊叫声时才发现黑暗中坐在地上的一个男子。恍惚间她没法想起这男子究竟是谁。只见此人头发及肩,蓬乱而黏腻;右肩早已不知所踪。

只剩肩头有一个浑圆的肉包;并且双脚自膝盖处被截断,正如两根干瘦的树桠;男子坐着的是一个搁着木板带着轮子的小推车,车子前头由一根铁链牵引。“我是三弟。”那男子焦急而又低声的说。这个三弟,正是我的一个堂叔,自幼在乡下一齐长大。长大以后,我们前往外地读书,他则在初中毕业时去了东莞茶山镇的工厂打工。

在2000年夏天的时候,东莞那边通知了他失踪的消息。随后他父亲及族人前往东莞各地找寻,均无任何消息。

他失踪当天正是工厂发工资的时候,当天其女友和他约会,却一直等不到人,传呼机也没有任何回复。

随后一周再也没有了他的影踪。失踪的几年时间里,家人不时前往东莞找寻,却一直杳无音讯。

在东莞治理环境下,失踪个打工仔,不过如蝼蚁。而他的母亲,我喊做二叔婆,整日以泪洗面失声痛哭,最后却不得不当做他已经意外死亡了。“你不是死了么。”一下被面前事情撞击到,二姑有点口不择言。这时附近停留的一辆残旧中巴车正由两名手脚正常男子不断的将类似于堂叔这种残缺者搬卸到地上。我二姑接着问,你怎么被弄成这样了。“你走进一点,快,要时不时的往这碗里放一两块零钱。”堂叔紧张的往七八米处中巴车处张望。

他说,当初他在路上被人打晕了,往后因为剧痛醒来数次又再晕过去。醒来双脚和右手都没了,在一个完全没有光线的房子里,呆了有快一年的时间。

“后来手脚被截断的伤口都愈合了,就得被带到上街讨钱,满东莞到处转,有时在中巴里边睡,有时候被带往另外一个房子。

应该也有十年多了,除了第一年那房子没记号,每次有鸡肉吃的时候,我就在房子墙上划一道,总共9道。”在堂叔的记忆里,每次有鸡肉吃的时候,就是过年的时候。其他时间基本是馒头包子。然后每天有固定任务,如果讨不到额定给的钱,会被管理他们的马仔们抽打,并且不给饭吃。

在整个叙述的过程里,我的二姑成了典型被感受牵引的动物,根本没想到要下什么利于解救的信息。

比如房子的位置,出没的区域。由于不断的掉眼泪,中巴车那两名男子发现了异常,迅速过来质问什么状况。“我只是看着他可怜,给他点钱用。”二姑回答俩男子。但男子明显极度敏感,其中一个挡着中巴车牌,一个迅速把卸下来的残缺乞丐扔回中巴里,开车离开。此后几天,我们都在东莞各个镇区之间疲于奔命,跟踪盯梢那些在商场出没的残疾乞丐,以及一些样貌相近的中巴车。

基本所有残疾乞丐都有专门的帮派人员管理,每到高峰期便由中巴搭乘,在闹市附近一个地点卸下,再由数名人员分别用小拖车拉到闹市路边行乞。随着人流变化,残疾乞丐也不时会被调整位置。

基本上每5、6名乞丐由两个人在附近看管,不时会带包子给这些人进食。

到了一定时候,如果残疾乞丐仍然没讨到什么钱,看管者会不发放包子,并上前指责给予压力。

类似于这类“丐帮”,在东莞有数十帮派,基本以周口与驻马店人负责。

有专门率领小孩的,有断手断脚的,也有些专门配备音响话筒的。

自堂叔失踪至后来被我二姑发现,便达10年之久。光天化日之下,有组织的在闹市活动如此之久,可见其背后关系的深厚。东莞“扫黄地图”的作者王秀勇,是一个腿脚不便的人,曾经混迹在东莞丐帮,并较为熟悉“周口帮”。在王秀勇的描述里,“周口帮”与各镇警方关系极为紧密。

很多片区负责警员都会定期收取一定费用。东莞各个镇区人口稠密,灰色盈利空间大,各个帮派林立。

在经过多年发展以后,不少帮派开枝散叶,组织庞大,到了警方一时半会难以撼动的地步。

为了管理片区表面处于稳定状态,警方和不少帮派达成默契。警方给予空间,帮派则管好手下众人,不得闹出太大乱子。帮派定时进贡,大家相安无事。我们前几天一直没有找到目标车辆。或者因为我二姑与堂叔的交谈,使得他们起疑。直到四五天以后,那辆在东坑出没的中巴才冒出踪迹。不出意料,这辆中巴牌号是套牌报废车。

经过数次跟踪失败后,我们终于摸清了中巴部分卸人线路,但并没发现卸下来的残疾乞丐里有我堂叔。

他们有时候往深圳方向的东莞各镇区安排乞讨,每个镇两三个,有时候又朝靠近东莞市区的厚街一带布点。

在某些节日展会,如桥头镇荷花节,又将大拨乞丐运往此地。最后在晚上十点左右,他们将开始收摊,回到中巴里。

中巴里嘈杂闹腾,到了凌晨一点左右,中巴车停在了东坑镇政府对面的广场,直到次日凌晨六点开始出发布点。据王秀勇表述,他曾遭到这些丐帮人员的拘禁与殴打,因此一直怀恨在心。

王秀勇曾表示这些丐帮的落脚点他极为熟悉,但不愿言说,要求必须他有参与其中指出地点所在。可惜随后王秀勇因为各种问题回了山东。

我们也设想了各种救人可能,堂叔的家人首先反对的是报警。在他们看来,当初刚失踪时候,警方态度敷衍。失踪以后上十年时间。

这个丐帮活跃在东莞各个地头,一个套牌中巴还每天停在政府对面广场,这个中丐帮与警方牵连深厚,可想而知。

因此为了保证堂叔安全,在没确切看到其本人之前,他们不愿选择报警。几个当警察的朋友亦支持此推断。

但无论何种设想,首先前提就得堂叔在那辆墨色玻璃的中巴里,否则会打草惊蛇。这些帮派具有极为严密的组织应变能力,时常在中巴这流动点上休息调整,若遇到某些变化,快速的闪匿回偏郊野外的聚点。

由于他们根基在镇区,所以这些帮派较少进入东莞市区。在经过数次跟踪以后,我们确定堂叔并不在中巴内。

大概因为那晚发生的事,他们已将此人单独囚禁于某个地方。

然而在后来2011年的元旦,各个节假日,经过一次次跟踪追寻,终难以再觅堂叔踪影,他的父亲在与我爷爷聊起此事,抽着烟说,或者他命就是如此,大家都认了吧。

《“丐帮”调查》

核心提示:凤凰卫视3月13日《社会能见度》播出“‘丐帮’调查”。

2000年,广西梧州人卢剑秋在东莞失踪,2010年9月,卢剑秋的堂姐卢小燕在东莞发现了一名乞讨的残疾男子,残疾人自称是当年失踪的卢剑秋,随后,残疾男子被人抬走。 在寻找堂弟的过程中,卢小燕的家人咨询过一位叫王秀勇的残疾老人。2010年东莞扫黄中,王秀勇曾经因为向警方提供手绘的扫黄地图而声名鹊起。

王秀勇在东莞街头卖艺时,也曾混迹过“丐帮”。 据王秀勇讲述,东莞周边的丐帮很猖獗,很多丐帮专门操纵残疾人和儿童进行乞讨。有所谓的“丐帮”帮主是个农民,由三四个老乡充当打手,控制着十几个残疾儿童。

“丐帮”会“租赁”甚至“收购”残疾儿童,另外,有些未婚先育生的孩子,被弃掉了,丐帮要是得到消息,会想办法买回来,一旦落到他们手中,这个儿童终生就算残疾了,好孩子也给搞成残疾。只要是残疾的,残疾的越狠越值钱。

用丐帮的行话说,相好,包相包得好。这叫相,相长的越惨、越丑,越能来钱。

以下为文字实录: 解说:失踪的亲人深陷丐帮,街头偶遇却无力解救。 卢小燕:他还骂我,他说你不要多管闲事,在这里干吗?他说等一下我砍死你。 解说:混迹丐帮,老人亲眼目睹童丐的悲惨遭遇。 王秀勇:他慢慢这个腿就烂掉了,越烂的流脓,他越惨,越惨他越赚钱。 姜楠:2014新年伊始,一场“扫黄”风暴,让东莞这个“世界工厂”再次进入人们的视野,随后某中文网特约记者,撰写的文章,《东莞:工人、小姐与乞丐》引起了不小的震动,作者在文章中称,他的一位堂叔在东莞打工,无故失踪之后被人发现成为了东莞街头的一名残疾乞丐。 中国沿海发达城市的乞丐问题由来已久,政府打击治理的时候,他们就偃旗息鼓,销声匿迹,而当政策宽松的时候,他们又卷土重来,这次,我们的记者就奔赴东莞,试图揭开东莞乞丐的真实面目。 解说:照片中的人名叫卢剑秋,广西梧州人,如果他现在还活着,今年已经35岁了。 2000年,卢剑秋跟家里的叔公一起在东莞市石排镇打工,一天下班之后,他要赶去与女朋友约会,甚至没有来得及跟叔公打个招呼,就匆匆外出,令人意想不到的是,卢剑秋从此再也没有回来。 卢小燕是卢剑秋的堂姐,一直在东莞市东坑镇打工,距离石排镇仅15公里,是东莞市另外一处热闹所在,各种制鞋厂,制衣厂,玩具厂星罗棋布。 2010年9月,一天傍晚7点多钟,卢小燕下班后到镇上最繁华的地段逛街,当她走到闹事边一条僻静马路的时候,意外听到有人喊她的小名。 记者:大概就在这个位置。 卢小燕:就在这里,我就站在这里,那个时候那个药店没开门,好像这个灯也没亮的,好像还没这么黑。 记者:天也黑了是吗? 卢小燕:是,好像有七点多了,也不是很黑那种。 我站在那里,就听到一个声音,我站了一会儿,就有人叫我一样,叫我的小名,后来我说怎么有人说家里的话,我到处看看都没看到人,就是旁边有一个乞丐在那里,好像那个手跟脚都没有了。

然后我不出声,他又叫,我说谁叫我,是不是叫我?他说是,他就说了我爸的名字嘛,问是不是。 我说你是谁啊?他说三弟,他又说了他爸的名字嘛,我说三弟,我说那个人不是说,失踪了死了吗?他说没有,后来他就掉眼泪了。 解说:当初卢剑秋就跪坐在这个垃圾筒的旁边,卢小燕认出他正是失踪了十年的堂弟,他怎么会突然出现在这里,又怎么变成了残疾乞丐呢? 记者:还记得当时你看到这个三弟的时候,他什么样子吗? 卢小燕:那个头发很长的,很长很乱,胡子又很长,穿那个衣服反正都是很破烂的,很脏的,反正不认真看都看不清楚是他。

反正有一边手那个胳膊都没了,然后那个脚也是好像断到这里,膝盖上来这里有一个是弯住的,坐在那块板上面。 解说:卢小燕回忆,堂弟当时非常狼狈,已经完全看不出昔日的模样,头发及肩,不见右臂,只剩肩头有一个浑圆的肉包,双脚自膝盖处被截断,坐在一个搁着木板,带着轮子的小推车上,车子前头绑着一根铁链。 卢小燕:他问我是不是家里,我说不是,是东莞,我说你为什么这样子?

我说家里人都找你找了很久,他就说十年了,他说我一醒来就这样子了,我说那个时候怎么回事?他说他就是坐车一下车他说,走没多远就碰到了一个人,然后就什么都不知道了。 记者:碰到了一个人是什么意思?是这个人袭击他了吗? 卢小燕:我也不清楚,反正就是这样,他说跟那个人撞了一下,具体没问他,因为那个时候还没有来得及问嘛,然后他就说什么都不知道。

醒来的时候就那样子了,他说好痛那个时候,他说黑黑的,又不知道怎么回事。他说只是有时候,有人来帮他换药,这样子说。 解说:卢小燕记得,当时她顺着卢剑秋的视线,注意到附近停留的一辆残旧中巴车,正有两名手脚正常的男子,不断将类似于堂弟这种残缺者,搬卸到地上。

卢小燕说,卢剑秋让她走近一点,要不时往盘子里放点零钱,卢剑秋继续讲述,他说当时醒来时就发现,双脚和右手都没了。

在那个漆黑的屋子里被关了将近一年,后来手脚的伤口愈合了,就被带到街上讨钱,有时在中巴车里睡觉,有时被带往另外一处房子,他清楚记得已经十年了。 卢小燕:他就说每次过年因为里面也有很多那些人。 记者:哪些人?是乞丐还是? 卢小燕:乞丐,他说有人在那里,他说有鸡腿吃什么吃,他们就说是过年了,然后他就在墙壁上面画一下他说。 解说:卢小燕回忆,卢剑秋告诉她,每次有鸡肉吃的时候就是过年的时候,其他时间基本是馒头包子,每天有固定任务,如果讨不到额定的钱,会被管理他们的马仔抽打,并且不给饭吃。 在卢剑秋叙述的十几分钟时间里,卢小燕不停落泪,完全没有想到应该问些利于解救的信息。很快,中巴车边那两名男子发现异常,迅速过来打断他们的对话。 卢小燕:就骂他又打他。 记者:怎么打他? 卢小燕:就用脚踢,我看到反正两个都很高大的,有一个我就看到他那个胳膊上面,好像纹了身了,好像不知道是右边还是左边了,我都忘记了。 记者:他们说的是哪里话?你能听懂吗? 卢小燕:听不懂,他们跟他说的都是普通话,但是两个人说话的时候并不懂,好像有一点像安徽河南那边的声音一样,因为我在那个厂里面,跟那些人接触过嘛。

反正就是听不懂的声音,很凶的,他还骂我,他说你不要多管闲事,在这里干吗?他说等一下我砍死你,我就很怕,我说他问我要钱我没有,他说你赶快滚,这样子讲。 解说:卢小燕对这两个男子印象很深,其中一个人挡着中巴车牌,另一个迅速把卸下来的残疾乞丐扔回中巴车里开车离开。 卢小燕:后来就把我那个堂弟抬走了。 记者:抬走的时候你堂弟有没有反抗? 卢小燕:没有,他不敢出声就低着头。 记者:你当时看着他们抬上去的。 卢小燕:是。 解说:卢小燕吓坏了,没有等老乡,直接跑回家里躲了起来。 卢小燕:我就拿起手机发信息给我姐,因为我姐在家里嘛,我说好像我看到三弟了,我说很害怕,看到那个样子。 记者:你当时为什么不报警? 卢小燕:因为我害怕,也没想到,真的,十年了,就是他们说迷信去算命什么的,说他已经不在了嘛,这样子,所以看到一下子可能没反应。

东莞残疾乞丐有帮派管理随人流调行乞位置 解说:卢小燕的电话在老家炸开了锅,卢剑秋的大哥卢柱东当天晚上就开车赶到东莞,但是令卢家人没有想到的是,他们已经错过了解救卢剑秋最好的机会。 第二天卢剑秋的家人从广西梧州,分乘五辆车赶到东莞,开始寻找卢剑秋,卢柱东记得,当时东莞市区内很少有这种乞丐,但是在东莞周边的镇区却非常多,有时一条街上会有四五个乞丐。 卢柱东:基本上都是缺手缺脚的,就是站不起来的那种,就是有一块木板,木板上面有四个小轮子的,好像就趴在那里爬,靠那个划船那样,爬去的,他们的手和脚基本上都是皮包骨头那样的,就是没有断掉的,就是皮包骨头那样的,就剩下一个头很大的头。解说:此后几天,他们在东莞各个镇区之间疲于奔命,跟踪盯梢那些商场出没的残疾乞丐,以及一些样貌相近的中巴车,卢柱东还记得,他们经常盯住一个乞丐就是一天,希望跟着他能找到他们歇脚的地方。 记者:那当天你在那儿观察了那么久,看到有人来给这个乞丐吃东西,或者是有人给他喝水。 卢柱东:有。 记者:或者有人来收钱吗? 卢柱东:有,两个很大个的那个,收了他的钱,就把他拉到别的地方去,就是再看到有包子店了,就买两个饱子给他吃。 记者:您是说他们在什么地方收他的钱?是在街上。 卢柱东:拉到偏僻一点的地方。 记者:偏僻的地方。 卢柱东:因为他有一台,那个小木板车嘛,小木板车是有轮子的,把他拉去。 卢小燕:就是看到他收钱了,我们在那里就是守了好久嘛。 记者:是个什么样的人? 卢小燕:好像我看到那个手也是残废的,应该也不会说话的,因为我去得很近,看到他买包子的时候,只是给钱就指那个包子,这样就拿了。 记者:他买了多少包子? 卢小燕:就刚刚两个,然后就买了一瓶水,就给那个乞丐,他收了钱的时候,好像看到他把那个钱,收到一个袋子里面,然后那个盘又留着一两张在那里。

然后就放到,看到他去那台小车,有一台小车在那里嘛,然后就把那个包包给了车上面那个人,那个车就开走了,然后他继续就跟着那个人,跟着那个乞丐。 记者:但是有一个人是来接这个钱的人,坐在小车里,是吗? 卢小燕:嗯。 记者:那个人你们看到样子了吗? 卢小燕:我没去,没跟去看,那个时候好像是我那个姐跟去看她说,是戴着眼镜,戴着一副墨镜的,就是梳着平头。 解说:高小宁是卢剑秋的同学,也多次参与寻人,他还记得这些乞丐有很多共同点,相似的残疾,相似的轮滑木板,相似的管理模式。 记者:通常都拉着这些人去什么地方? 高小宁:一般都是他早上拉去,早市,菜市这些地方,有的是没有一个脚,有的是两个脚都没有,有的也手脚楼没有的都有,有的也是带着小孩,或者是小孩拉着,一个成年的那些乞丐在走,旁边就有大人在跟着。 记者:盯着他们。 高小宁:嗯,盯着,跟着他们,等到看到你,那些乞丐,那个盆子里面有钱了,他就过来收走。 记者:通常跟着他们来收钱的是什么样的人? 高小宁:都是个子高高大大的,蛮大的,而且那些人过来收钱的那些人都是开着好车。 解说:有一次卢柱东看见一个穿风衣的男子,开着一辆白色的日系轿车,沿街把乞丐盘子里的钱,都收走了,他试图跟踪这辆车。

却在几个红绿灯之后就不见了踪迹,类似的情况还多次发生,卢柱东总结了一些规律,他认为,大多数残疾乞丐,都有专门的帮派人员管理,随着人流变化,残疾乞丐,也不时会被调整位置。 卢柱东:靠近樟木头那边的,我看到那里很少人了,那天也下雨,有一点小雨嘛,我看到他在那里爬,爬了有一百多米那样子。

爬了都没有人,他爬到那里了,就有一个人来,有一条小绳子的嘛,把他慢慢地拉,又拉到那个市场那里去。 解说:尽管多次跟踪,都没有找到卢剑秋,但是几年寻人下来,他们逐渐发现了这些乞丐不为人知的秘密。每天清早载满乞丐的中巴车,开始沿着固定路线。

将残疾乞丐逐一卸下,有时候在东莞各镇区,安排乞讨,每个镇两三个,有时候又朝靠近东莞市区的的厚街一代布点。

在某些节目展会上,如桥头镇荷花节,东坑镇二月初二“卖身节”,又将大拨乞丐运往此地,最后在晚上十点左右,他们开始收摊,三三两两地把这些乞丐集中起来,最后都送到一辆中巴车那里。 高小宁(卢剑秋同学):只要车以停下来,他下来两个人,一下子抬上去就走了。动作非常快。 记者:一辆面包车大概能抬多少个,这样的人上去? 高小宁:基本上他一个面包车,他都是抬三四个他就走了。 记者:三四个。 高小宁:就送回去那个中巴车那里,集中在一起。 记者:那你有看到那辆中巴车上,还有很多这样的乞丐吗? 高小宁:里面是黑黑的看不清楚,玻璃也是贴那种很黑很黑的那个膜的,看不见的,看不到里面有什么的。

基本上从车头上面看,里面隐约看到里面,就是分两层,好像那个拉猪的那种车,你有没有看过。里面是用木板隔开两层,顶上一层地下一层的。再里面就看不清楚了。 解说:直到四五天以后,那辆拉走卢剑秋的中巴车,才在东坑出现。不出意料这辆中巴牌号是套牌报废车,类似的中巴车还有很多辆,晚上通常停在偏僻的地方过夜。 高小宁:大概位置就在那个市场没多远的,就是它有一个那个旁边,好像有一个工地,在建的工地,那个工地也没什么人。

他就停在那个工地围墙外边,在马路边上。它就停在那里,晚上就全部人在那里。 记者:全部人就是几辆面包车的人,都会聚集到那儿是吗? 高小宁:对,全部聚在一起,然后就生火做饭。 解说:寻人持续了几年,卢柱东经常一个人开车在东莞周边兜转,但是却再也没有见到过卢剑秋的踪迹。 记者:事发之后你没有想过,向警方求助吗? 卢柱东:报警好像也没有什么用,因为自己没有一点证据,报警可能人家也是不理,我想也没有什么用。如果能够找到,看到了自己弟弟了,我还是会报警。 记者:但是警察可能会帮你们去找吗? 卢柱东:因为我们第一次刚刚失踪的时候,我报警了,基本上警察那边派出所那边基本上是,连一个什么回话的都没有的,说实话我也不是太相信。 解说:除了每年几次的寻找,卢柱东还印发了很多弟弟的照片,拜托在东莞打工的老乡帮忙留意,但卢剑秋却如同人间蒸发一样,再也没有出现过。 老人曝残疾童丐惨状:被砸断大腿喂安眠药 姜楠(主持人):为了寻找卢剑秋,他的家人也曾咨询过一位残疾的老人,这位老人名叫王秀勇。

在2010年东莞扫黄中,曾经因为向警方提供手绘的扫黄地图而声名鹊起。但是不为人知的是王秀勇在东莞街头卖艺时,也曾混迹过“丐帮”。

对当地的乞丐较为熟悉,2012年王秀勇回到了山东老家,我们的记者也奔赴山东,拜访了这位老人。 王秀勇:我就是简单地把它写出来给大家看。 解说:听说我们是为了了解东莞丐帮而来,王秀勇拍着胸脯说,我们找对人了,刚一见面他就翻出了,当年用脚所写的一篇文字,自豪的介绍起来。在这篇文字中王秀勇将东莞乞丐,分为了五类。王秀勇:我主要是写了我亲身的经历,这个我向东莞市刑警大队,去复印了一份,就是在2010年的时候。 解说:2000年正在东莞街头卖艺的王秀勇,就已经开始关注乞丐了,他说东莞周边的丐帮很猖獗,很多丐帮专门操纵残疾人,和儿童进行乞讨。 王秀勇:以前他们都是走路骑个小三轮车,现在他们就用机动车,大篷车。有煤气灶,在车上可以做饭。煤气灶他有时候就搬下来,在一个空地里。

在一个建筑空地里面呢,他们就开始安营扎寨的,把车停在那里,把这些残疾儿童分派到,某某某某点进行乞讨,他们专门有人巡视。 解说:王秀勇严重的东莞丐帮,有十分明显的特征,他说这些人都来自于同一个地方,八成为河南周口、驻马店、信阳一带人。

当年王秀勇就曾在一个由周口人组成的“丐帮”中,生活了一段时间。这个所谓的“丐帮”帮主是个农民,由三四个老乡充当打手,控制着十几个残疾儿童。 王秀勇:我跟他们接触了很多,他们一开始的时候,是利用家乡的残疾人,残疾儿童,我每年给你三千块钱,四千块钱,你把这个残疾儿童租给我,我马上给钱你了,我这一年这孩子就归我了。

他们一开始就这样收集,再后来他们这个一看,这个利太大了,又上外界收。有的甚至于偷来的,骗来的、抢来的。只要是残疾的,越残疾的狠他越值钱。用丐帮的行话说,相好包相包得好。

这叫相,他相长的越惨、越丑,他越能来钱。会卖的人呢就是说,其实捡个残疾儿童,那个地方比较开放一点,那个外地人很多,有的那个未婚先育生的孩子,就弃掉了。

我就在外面就收过好几个。收来以后他们丐帮要是得到这个消息,他们想办法给你买回来,如果一旦落到他手,这个儿童终生就算残疾了,你好孩子他给你搞成残疾。 解说:王秀勇说,当时帮助捡到了一个弃婴,孩子出生只有几天,是个健康的女孩用毛毯包裹着,放在一个纸箱里。 王秀勇:先买点奶粉,这是一个刚出生的小婴儿,他们先买点奶粉啊买什么,把她包起来,把她照顾的还比较好一点的,等到她出了满月三个月以后这样,到百天三个月以后,就开始利用这小孩,开始乞讨了。他们就开始见回头钱了。 记者:怎么乞讨的? 王秀勇:就是把小孩放在,包在一个毯子里面,放在一个席上面,放着一个盆,写上用丐帮的行话就是说地状。写上一个地状怎么怎么怎么,就放在那里,他就在旁边看着。 记者:他们有伤害这个孩子吗? 王秀勇:有,伤害这个是真的。 记者:身体上的伤害有吗? 王秀勇:这个帮主真的,他为了这个利润,有的把那个一岁两岁的小孩,那个时候呢是硬硬的把那个腿给他搞断,有的我看了有用那个砖头,用那个木板,那个小孩哭的,当时我。

敲了以后他这个腿上流脓,就感染,感染以后也不给他治,他慢慢这个腿就烂掉了,越烂得流脓,他越惨越惨他越赚钱。

他就是叫小孩那个腿,不会叫它好,就你好了就疔了疤了,他也得用小棍敲一敲,给你敲的流血流脓。 解说:近年来城市收容所改为救助站,但是流浪街头的乞讨者,却并没有减少,丐帮们更是与救助站工作人员躲猫猫,有学者在广东做了相关调查。

高收入是这些乞丐膨胀的根源,甚至有农村夫妻共同来次经营乞讨业务,有亲戚朋友相互传带的,甚至还有村民小组长,带着村民一起过来的。 王秀勇:老婆孩子都带着,他们开着车,那个车就跟家一样,他们自己家的孩子不去做,吃的穿的都很好,老婆穿的也很漂亮,就是存钱寄钱,他们就数钱。 解说:王秀勇总结出了一条规律,丐帮打手通过早上五点多种,就把这些残疾孩子放在早市门口,听一亮来往买菜的人多起来,经常会有不错的收入。

中午则把他们安置在工厂、工业园区门口,等到工人下班出来,也会有人给孩子施舍,到了下午五六点钟,夜市热闹起来孩子们又被放到各个夜市入口。一直到半夜一辆点钟才收工。 王秀勇:就是每天回来像大一点的乞丐,七八岁、五六岁这样的,他知道有能力的人,一个是怕他跑,第二个是怕他藏钱,第三个还怕他往家里通风报信,还一个怕他报警。

他们就利用办法不让你说话,一般说话的办法有几种,小一点的他给你吃安眠药,强力安眠药叫你昏昏沉沉的睡上几个小时,利用你睡觉的机会,他去讨钱。

等你醒来的时候他就把你抱走,再给你吃安眠药,这样的小孩寿命都很短,有的乞丐一看不行了,就把这个小乞丐就扔了,活活的就给扔了。

谁看到谁也王秀勇所了解的丐帮,都是有些由三五个人,或六七个人组成的,河南帮或安徽帮,大帮主有五六个打手,能控制十五六个孩子,而小帮主也能控制十个左右的孩子,对于这些孩子的管理非常严格,体罚挨打都是家常便饭。

不敢捡。 解说:2002年,在东莞市石碣镇王秀勇就曾经亲眼见到过,一个丐帮帮主遗弃了病重的孩子。 王秀勇:就是一个小孩已经病得够呛了,给他看嘛还不舍得花钱,就那越惨他想放在哪儿反正钱多,赚的钱多了就不顾孩子的这个病情了。

眼看着这个孩子要断气了,不行了,他又怕死在手里,一看不行了马上就要断气,他们就赶快到了绿化带、江边,就放在那里了走了。

大概有四五岁,这个小孩还是个豁嘴,嘴还豁还不会讲话,还不会动。其实这个小孩跟着他,也有两三年了,这个小孩每年都跟着赚几万块钱。 解说:王秀勇:2002年,在石碣镇我就去这个,那个帮主就是打那个小孩,打的不行,我就说了句我说行了,我说这一天都给你讨几百块钱,你再这样对待他就不行,那时候我们两个,其实我们两个还是很好的,还在一起喝酒的。

记者:孩子当时是什么样子的? 王秀勇:小孩就是说话说不清,他好动这个小孩,就好像好跑,他就是打这个小孩不让他跑,就下手下得太狠了。 记者:打哪里怎么打? 王秀勇:就是打头上,一下栽到那个石头上了,都冒血了,所以我这个愤怒的心情,就上来了,我就指责了他几句。我俩一喝点酒说话越多越多,两个人就打起来了,我说干脆我去公安局了。

我就在石碣镇公安局分局,去举报的。他们哎呀这是你们丐帮的事儿,我们这个管不了,这个不属于我们管,你们找民政部门。你们先到那个收容站,那个时候。

2002年还是收容站呢,2003年才改的救助站,基本他们都不愿意管。 解说:根据当地民政部门不完全统计,游走于东莞市周边的乞丐,最多的时候大概有三千人左右,这些人有自愿乞讨的,也有被迫乞讨的。

卢柱东依然没有放弃寻找弟弟,他说每年三四月份过后,东莞周边的乞丐会逐渐多起来,到时候他还会再回来。 姜楠:2003年8月,《城市流浪乞讨人员管理办法》正式施行,中国在乞丐管理实现了从“收容遣送”到“救助管理”的跨越。然由于救助站规定自主寻求救助的制度,这使很多受丐帮控制的,受害儿童和残疾人得不到应有的救助,而那些以次为生的专业乞丐,则不需要救助。

管理工作实际上陷入了“三不管”的境地,妇女儿童保护组织没有管理的权限,民政部没有执法权,公安部门则坚持没有报警就不得出警,这使很多像卢剑秋这样有着相同遭遇的受害者,得不到救助。