我在史密森尼自然历史博物馆里,见到了最后一只北美旅鸽玛莎(MarthathePassengerPigeon)。

她生前曾经生活在辛辛那提的动物园,每天都有成千上万的游客前往此地,一睹“最后一只旅鸽”的芳容。旅鸽曾经遍布北美各地,但因为人类的残忍猎杀而灭绝,1914年,玛莎也在动物园里死去。史密森尼接收了玛莎的遗体标本,在馆藏人员的重建与护理下呈现出生前的模样,在博物馆的展柜里,提醒着人们一个物种的逝去。

玛莎遗体标本丨史密森尼自然历史博物馆

“幸好,我们还有博物馆”。

在这种遗憾与感慨交织的情绪中,许多关于博物馆的回忆涌上心头。

作为一个博物馆爱好者,我对博物馆的深刻记忆有两面:一面是恢弘的大厅、回廊一样的展馆、琳琅满目的展品,展示着自然和历史的稀有、壮丽与丰富;而另一面则并不那么具有冲击力——冰冷的档案柜挤满了巨大的仓库,空调的温度让人打寒战,在档案柜之间,时不时能见到几个研究者,对着几个福尔马林瓶子琢磨一下午。而后者,可能才是博物馆的主体。

那么,这些静静地躺在博物馆里、丝毫不见天日的展品,究竟对我们来说有什么意义呢?

珍贵的档案,新研究的基础

我曾经在伦敦自然历史博物馆(NaturalHistoryMuseumLondon)工作。整个博物馆有超过八千万件各类动植物标本和相关的档案以及艺术品,展品还不到整个藏品的百分之一。

我的导师阿尔伯托·齐里(AlbertoZilli)是一名经验丰富的昆虫学家,在鳞翅目藏品库工作,主攻的领域是夜蛾科(Noctuidae)。他每天的日常,就是逡巡在档案柜之间,整理、记录各类古旧的标本,并在此基础上进行研究。

这种蛾子是鳞翅目下最大的一科,已知的物种超过10万。而对于昆虫来说,这个数字还很有可能继续增长。有人打趣说,在热带雨林找一棵树,熏点儿溴,再搞个筐子放在下面,第二天过去能掉下来一整筐各类昆虫,其中一半都是新种。

此话虽然夸张,但也反映了部分事实——这一筐昆虫常常会被打包丢给博物馆,再被后来人慢慢地研究、消化。当年进行环球旅行的博物学家们的“遗产”,过了一两百年,还在为现有的研究源源不断地提供材料。

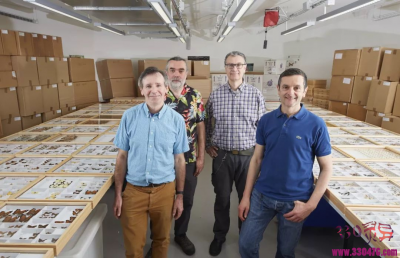

右二是阿尔伯托丨naturalhistorymuseum.blog

过去囿于条件所限,博物学家们仅仅通过判断外观来判定物种,甚至一个物种会被不同的博物学家重复命名,错误很多,十分混乱。而现在,更为通用的方法是结合昆虫的生殖器外形,外加必要的基因测序进行更加系统的判断。而阿尔伯托通过每天的日常工作,能获取不少关于物种的新知识,乃至发现新的物种。他本人参与了整个夜蛾科的分类重建,依据就是博物馆里此科下丰富的藏品标本,他自己也命名了不少来自博物馆的新种。

而博物馆藏品库的另外一个工作,则是为全世界的研究者提供服务。伦敦自然历史博物馆正致力于将它们的藏品数字化,包括制作二维码标签、拍照存档等等。这样,全世界的研究者都可以在线访问这些资源,帮助他们开展自己的研究。有时候,阿尔伯托也会接到世界各地的研究者发来的邮件,让他帮忙查看仓库里某一个物种的状况(比如,生态学家比较关心标本采集地以研究物种分布;生物学家则关心物种外观和演化特征;等等),阿尔伯托本人也会尽力支持。

这些工作虽然枯燥繁琐,但却是博物馆不可或缺的一部分。

从私人收藏,到公众教育、研究机构

17世纪,博物馆从达官贵人的私人珍宝和收藏领域走出来,逐渐进入了公众视野,牛津大学的Ashmolean博物馆成为了第一座向公众开放、对公众进行展示和教育的机构。随后,大英博物馆,乃至欧陆的一众博物馆,都向世界敞开了大门。

与此同时,大学的博物馆则成为了重要的研究机构,从一开始的自然博物学家(naturalist),到后来逐渐细分的考古学家、人类学家、动物学家、植物学家……他们利用博物馆丰富的藏品进行研究,为人类的知识宝库添砖加瓦。

历史上著名的学术事件,也曾经发生在博物馆里——例如,1860年,牛津大学的自然历史博物馆里,就曾经上演了关于达尔文进化论的大辩论,牛津主教维伯福斯和“达尔文的忠犬”赫胥黎之间吵得不可开交,而这个辩论发生的地方,现在已经改名为“赫胥黎室”——谁胜谁负,一目了然。

赫胥黎室丨ox.ac.uk

在浩渺收藏中寻找答案

很多时候,在博物馆的仓库里,也会有惊人发现。

2012年,一群鱼类科学家利用DNA编码技术,对史密森尼自然历史博物馆里的加勒比海鱼类标本进行了一次十分彻底的系统性研究,起初是想要更好地理解加勒比地区的生态状况和物种分布。结果,在这三千多个标本、总计500多个物种之间,科学家发现,有好几种看起来外观截然不同、分布地域也十分迥异的鱼,居然有着相同的DNA!

其中一种叫做黄斑金鲈鱼(Liopropomaaberrans),它的成体生活在库拉索附近海域;而繁殖期间,它们则会到墨西哥湾北部的佛罗里达和古巴附近海域产卵,孵化出的幼鱼夸张的红色斑点和华丽的鳍,简直和母亲判若两鱼。

史密森尼自然历史博物馆丨si.edu

这种一直困扰着鱼类学家神秘的鱼,在博物馆标本的DNA研究中有了答案;而科学家的下一步,则是了解这个物种的活动模式以及原因——它们为啥大老远跑到另外一个地方产卵?为啥幼鱼长成这个样子?(不过,这些问题尚还在研究之中……)这能帮助我们理解整个生态机制(例如物种分布、鱼类的食物来源和生态链等),从而更好地保护这片丰富的自然资源。

史前生物留下的气息

史密森尼自然历史博物馆作为美国最大的自然历史研究机构,自然也有着冠绝全球的藏品数目(1亿5千万!)和庞大的研究团队(接近500名全职科学家),以及遍布各地的藏品仓库、数据库、最先进的实验室等等。当然,也有相当丰厚的研究资金。

还有一些我们或许从未谋面的史前生物,在博物馆里残留着它们的气息。

比如,1901年,人们在俄罗斯西伯利亚融化的冻土里,发现了猛犸象的残骸,其中一簇猛犸毛和一坨腿上的肉被保存起来,送到了史密森尼。过了将近一个世纪,人们终于又再次打开这尘封已久的标本罐,用碳定年的方式,得出这头猛犸象生活的年代(大约2-4万年前);而另外的科学家从猛犸象残存的牙齿里面,提取出了一些植物的DNA,试图重建当时猛犸象的生境。当然,万一我们以后想要克隆一个猛犸象,这些也都是不可或缺的材料啦。

猛犸象标本丨作者拍摄

当自然学科遇上人类学

博物馆里不仅仅有自然,也有“人”。在史密森尼、美国自然历史博物馆、芝加哥菲尔德博物馆这样的综合性自然历史博物馆里,有相当多人类学家在工作;而牛津自然历史博物馆和皮特·里弗斯人类学博物馆(PittRiversMuseumofAnthropology)甚至共享一处馆藏地址。

一个藏品在人类学家、考古学家眼里,有着别样的意义;而不同领域科学家的通力合作,也能揭示人和自然的相处之道。

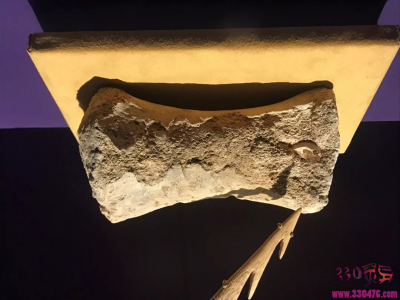

有的时候,这种研究很像是解谜。考古学家在加拿大Par-Tee的原住民遗址里发现了大量的动物遗骸与工具,其中有一块鲸骨。经动物学家鉴定,这块骨头来自座头鲸,是座头鲸指/趾骨的一部分。然而,研究鲸的科学家指出这个骨头上面有一部分比较奇怪,应该有人类活动的痕迹,于是他们用CT扫描了这块骨头,发现骨头里面藏了一个鱼叉的头。这种鱼叉的结构也并不简单,有点像是带倒刺的矛头,断掉之后留在了鲸骨里。座头鲸的体型十分巨大,而这个生活在1500年前的原住民族群,应该拥有非常出色的捕鲸技术。博物馆里各个领域的科学家通力合作,刷新了我们对于这个神秘的原住民部落的认识。

(骨头左边可以看到断掉的鱼叉丨作者拍摄)

诚然,欧美博物馆里的不少藏品,是列强们当年海外扩张、殖民的产物。也因为这个原因,在当时,人们对其它文明并没有深入的理解,这些从殖民地、原住民处掠夺而来的东西,也仅仅被作为奇珍异宝展出。一直到了今天,人们才开始正视文明的多样性和丰富性,并用最新的技术为过去的文明复盘。除了原住民的捕鲸叉,还有波利尼西亚壁画上的逆戟鲸、以及乘风破浪的捕鲸人;墨西哥奥尔梅克文明、阿兹特克文明留下的艺术品、绘画与文本,等等。

现在,史密森尼的人类学家正在和墨西哥当地的原住民祖尼人(Zuni)合作,想要解开19世纪发现的一些陶罐上的神秘符号,这或许可以揭示历史上这个族群对于自然的理解,甚至当时的自然环境与人们的生活方式等等,对我们当下也有重要意义。

墨西哥陶罐丨作者拍摄

这个过程当然不是一蹴而就的。博物馆作为整个人类的时光胶囊,必然还会一直专注、耐心地一点点解开关于我们地球、人类的谜题。而下次当你踏进博物馆的时候,或许也能对这个地方、这些藏品有全新的认识。

最后,我录了一个vlog,带大家参观史密森尼博物馆的一个精华展厅,在这个展厅横跨了各个领域的展品里,或许可以回答这个问题——“博物馆对于我们来说意味着什么”。