事情比较复杂,描述的有点啰嗦,但绝无半点虚构!大概是97年,我8岁,当时我爸在镇政府上班,所以经常有应酬。

那年夏天的一个晚上,我爸带着我参加一个酒局。

吃完饭,晚上9点左右我爸背我回家,当时天下着雨。

我们走到镇中心的时候,我跟我爸都听到了一个哭声,当时感觉像一个女人的声音,我们也没管它,但是我爸为了不让我害怕就把衣服脱下来盖在我头上继续走。

过了一会,感觉我爸停了下来,我就把衣服掀了问我爸怎么不走了。

我爸跟我说:“奇怪,怎么他家门口有个水塘,还有人洗头?(年代久远,记不清了,但可以肯定当时我爸的意思是他家门口坐了个女人)。

”当时是走到一个卖鱼的人家门口。

重点是!我却啥也没看到,就说了一句“没人啊”。

当时就感觉我爸不对劲了,把我往衣服下一塞,嘟囔了一句,小孩子能看到啥。

然后岔到了一条小路继续走。

回家以后,我爸也没洗澡直接就躺在床上抽烟,我妈洗完澡后就过来问我们饭吃的咋样,我就把路上的情况说给了我妈听,还没说完,我爸蹭的一下从床上蹦起来,大喊“外面有人”。

当时就把我和我姐吓哭了,我妈看这情况也害怕了,拿了把西瓜刀……壮着胆子开了门,看了一圈发现没人,就到前屋把我奶奶喊了过来。

我奶来了以后,我爸就把晚上的情况说了一下,我奶听了后就说:“明天找个人(神婆)看下吧,估计是汤起(家乡土话,指撞鬼)了。

”奶奶走后,我爸平静了些,我们一家也就都睡觉了。

大概睡到半夜,突然我爸又从床上坐了起来,对着房梁(农村瓦房,屋内会有大梁)说:“那里蹲着个人”。

这下彻底把我们娘三个吓傻了...我妈开门冲到前屋赶紧又把爷爷奶奶叫了过来,然后又把我姑,二叔,三叔(农村,所有亲戚都住一块)全部叫了过来。

大家就这么坐在我家聊天商量,直到天亮。

早上吃完饭,我叔就去街上找神婆了,其实就是我干妈。

当年,我干妈在村里是有名的大仙。

干妈一来,看了一眼就说我爸被女鬼缠住了,然后让我妈拿了个碗,一把筷子,碗里倒满水,要竖筷子(老家土法,筷子能在碗里直立则代表有不干净的东西)但是小孩子不能看,干妈竖完筷子后就让我妈去买一捆纸钱,在家门口的大路上烧掉,嘴里还要说:“钱你拿走吧,别回来,不然我要找人治你了”。

到了中午,干妈在我家吃的午饭,我们正吃着饭。

我三叔突然跑过来说:“大哥,出大事了,你昨晚说他家门口有水塘,坐了个女人的XXX家,他小儿子上午去电鱼把自己电死了。

”当时大家都傻了,毕竟太邪门了。

但这还没完.....过了大概有56天,家里收麦子,农村都是起早下地。

我们小孩子觉得好玩,就和大人一起吃完饭准备坐手扶拖拉机下地。

临走时我爸茶杯没拿,他回屋拿茶杯。

拿完回来感觉表情很慌张,我妈问他怎么了。

我爸说:“有人在房梁上蹲着”。

当时农忙,也顾不上这些,一大家子也就急匆匆下地干活去了。

后面最邪门的事就来了。

二叔,三叔家的活干完后,我爸就把拖拉机开过来,刚下我家的地头就陷下去然后熄火....怎么摇都摇不开。

后来找别人的拖拉机来拽,路上开的好好的,刚到我家地头又熄火....同样摇不开。

我爸就慌了,那会我干妈家有辆卡车。

我爸就回镇上找我干妈家借卡车去了,顺便找我干妈再看一下,毕竟从早上出门开始就有不好的兆头,他也害怕了。

大概中午吧,干爸开着车和干妈一起过来了,绳子栓好后,一脚油门下去卡车也熄火了。

(虽然那个年代的车都是又老又破)但这种情况确实把我们一大家子都吓到了,从早上到中午,算上这卡车,我家地里已经陷了三辆车了。

然后我干妈就火了。

开始骂脏话“你个婊子女人,给你脸不要脸,钱拿了还回来,晚上你等着,非把你治死掉。

”骂完,她让我爸抱捆麦秆放在车头烧,我爸拿出打火机我记得最少点了三四次愣是没点着,干妈见状拿过打火机骂骂咧咧的开始点火,说来奇怪,干妈一下就把那麦秆点着了,记得当时干妈回头对我爸说:“她就是看你火力弱,欺负你,所以你家的车都是她捣鬼让你熄火的。

”(说实话,我爸当年书生气比较重,偏文弱类型)草烧完以后,干妈说:“行了”,然后我爸他们一试,果然车子都能发动了。

车子虽然能动,但也都没心思干活了,大家就坐拖拉机回家了。

路上干妈就跟我爸说:“晚上你们全家哪都别去,我再带个人过来”。

记得天黑的时候,干妈带了一个说是别的村的老奶奶,说:“这个老妈妈看的更准,更厉害。

而且不要钱,只要烟酒。

”就让我妈去给这个老奶奶买了两条“渡江”烟,这在当时算好烟了....烟买来以后,老奶奶问了一下我爸那晚的情况后就说:“你是被脏东西缠住了,而且你火力弱,好欺负,所以她才不走。

只有当面和她对峙才行,要把她吓走。

"老奶奶说她要把她请上来。

当时我爷,我奶,二叔,三叔,姑姑全在我家,一是关心,二是也想把这事搞个清楚,看个明白。

接下来的事情,我估计这辈子我是忘不了的!那老奶奶打开一包烟,点着后,坐在那里。

一口气!真的是一口气,一下把整根烟全抽完了,抽完以后坐了大概有几分钟,突然站起来了,整个人的声音都变了,变成一个我们从没听过的年轻人声音。

这时我干妈就开始对着“她”骂,真的是各种脏话,祖宗十八代全骂了一遍,我妈还把我耳朵捂起来,怕我学坏了,然后那“老奶奶”就开始哭,我干妈说:“你也别哭了,人家一家也是老实人家,从不做亏心事,你这样缠着人家,他干爹没办法我有办法,我是他小孩干妈,我要治你。

你现在就走,我们保证烧钱给你,保你在那边有麻将打,有酒喝。

”说完,“老奶奶”就不哭了,然后就坐椅子上抽烟,过了大概几分钟。

老奶奶的声音又变回原来的样子。

然后老奶奶跟我们说:“好了,她答应走了,肯定不会再来了,没事了。

”PS:这事过了快20年了,但我到今天都记得当时的情景,真的是太***难忘了,当时在旁边看的不止我,包括家里的亲戚长辈,全都是既害怕又好奇。

后来果然啥事没有了。

经过这件事后,就连我爸的世界观(或者说神鬼观)彻底改变了,咳咳,怕影响不好就不细说了...最后再解释一下,关于“汤起”,这个在我们那边习俗就是把撞鬼,或者被“上身”叫做“汤起”。

但这两个字我也不知道怎么写。

我只是选了两个读音相近的字替代的,有大佬知道的话,可以指正。

罗里吧嗦了半天,我文笔不好,但我只是把发生在自己身边的事说出来,随便大家信不信了,不信的话,就当看个鬼故事算了。

嘿嘿~~

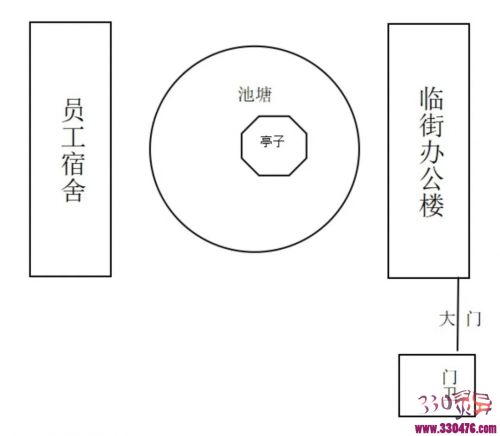

@知客说一件读书那会儿的事吧!当年因市区的校舍重建,高一下学期学校全体师生不得不听从安排搬进郊区一所已停办多年的师范院校校区。

那师院在当地也算小有名气,依山而建,环境还不错,就是旧了些,处处都透着七八十年代的建筑风格,还有那满目荒凉。

这一搬离家就远了,以前公交班车少,学生会的事又多,来来回回挺浪费时间,干脆就申请了住校。

既然是老校区,宿舍自然也好不到哪去。

我原先是有心理准备的,但实际住进去只能说自己乐观了。

八人一间,四张铁架床两列靠墙刚好排到走廊的窗前,中间再放上一排课桌,平时能写个作业,吃个饭什么,就再也放不下任何东西了。

好在厕所是每间寝室独立的,虽然灯是瞎的也没有热水,但好过男生宿舍那边一层人挤一个厕所。

入住的第一晚,八个人几乎都在抱怨,好不容易收拾完自己的一亩三分地,就听到室友A在厕所里尖叫。

厕所是分里外两间的,外间有一排窗,窗下就是整排的洗衣槽,墙角小门进去是淋浴和蹲位,对,就是那种半截墙没门的蹲位。

而室友A就拿着蜡烛站在坑位墙外,以为会看到死老鼠或者什么奇怪生物的我们,顺着烛光看去,模模糊糊可以看到一坨东西就在蹲位前。

扁平状的,不像是死老鼠,但是它有点臭。

里间没有窗,所以臭味特别的明显,而我们也不得不点上更多的蜡烛,因为昏暗的烛光不仅看不清还更加瘆人。

将蜡烛一根一根点在矮墙上后,终于看清那坨东西——它更像是一坨呕吐物,长了绿毛,有点恶心。

看清全貌更没有人愿意动手碰它,后来还是一桶接一桶的倒水,直接把它冲下蹲位。

好像事情就这样告一段落,做完所有的卫生,大家都很累,即便床板很硬,大家躺着聊天,聊着聊着也都睡着了。

直到后半夜,我从睡梦中惊醒——我被压了,科学的说叫睡眠瘫痪了。

我瘫在那,隐约可以感觉身上有人,心里莫名有种感觉——它有意让我睁眼,而我不愿啊!谁知道睁开要面对什么!所以就开始念佛号试图让它离开,而随之竟是小腹翻江倒海的疼。

疼着疼着也不知是怎么睡过去的,醒来一身冷汗。

对面床的好友看我脸色苍白,问我是不是病了,我正要说话,小腹又是一阵疼,急忙下了床扒开前面的室友直奔厕所。

一大早就拉到腿软的感觉很不好,昏昏沉沉中门外室友询问要不要帮忙叫舍管老师,我刚要开口,“哇”的一下就吐了一大口。

乱七八糟的一坨,刚好就在昨天发现那坨不明物体的位置。

与记忆中那坨恶心的东西一重合,身上的鸡皮疙瘩系数就都立起来了。

再后来连着又跑了几趟,惊动了舍管给我批了假,让回家就医。

回到家一切就好办了。

家里是有人能看事的,见我这样径直就被拉到佛龛前一顿操作,下午睡了一觉倒也全好了。

记得那日刚好是周五,就连着在家住了两天,周日下午要回去时,家人难得说要去我宿舍看看,问她有什么事又不说。

因刚搬学校,学生会的事真心很多,我只能是提早返校,进去时寝室里一个人也没有,刚好家人也可以肆无忌惮到处看看。

最后是停在厕所里间与外间相通的那个门下,絮絮叨叨的念了一堆就烧起了符纸。

当时把我看懵了,赶紧跑到门口守着,生怕被舍管看见。

后来问她,她说是门上有个吊死的,她送走了。

再多的,她没说我也不敢多问。

然后,重点来了!那天我光顾着自己上吐下泻,根本没空注意别人的异常。

等晚自习结束回寝室,才发现睡在靠厕所墙的室友B脸花了。

就在我请假回家的那天,她发现自己脸上多了三条抓痕,是从眉毛斜着到眼睛底下,抓痕很细但是都破皮流血了。

我们寝室都是一个班的,互相也算了解,关系也都不错,除了室友B。

室友B是个非常非常爱占小便宜绿茶,人长得一般但是很爱美,所以对三条横跨她半张脸的抓痕很是在意,那天我前脚一走,后脚她也请假就医去了。

可能是室友B人缘真心太差,大家都猜测她那抓痕要么是自己挠的,要么就是得罪我们其中一个,半夜被报复了,也都没过多关心,更没往别处想。

可过了整整一学期,室友B的脸都没能好,断断续续的在化脓与结痂的过程中交替着,医生看了好几个,连偏方药膏都用过了,痕迹依旧在,没有变大也没有缩小。

再后来具体是什么时候好的,也是记不清了,只知道她若是素颜,隐约还是能看到三条细细的黑线从眉毛斜拉着穿过眼睛,很淡但还是在。

后来与舍管也混熟了,从她口中得知,她老公便是这所师院的退休老师。

断断续续也从她口中听了不少关于这个学校的旧事,有在这宿舍未婚生子的,也有想不开吊死的,具体是哪一间寝室,她就不知道了。