动物也会吸毒:沙袋鼠,非洲大象,白老鼠,绵羊罂粟果鸦片成瘾,黑猩猩,鹦鹉,驯鹿毒蝇伞(蝇蕈素和鹅膏蕈氨酸)成瘾,澳大利亚的宠物狗甘蔗蟾蜍(蟾毒色胺5-HO-DMT和5-Meo-DMT)嗑药成瘾

近日,印度中央邦的罂粟果都成熟起来了。但到了收成的季节,当地农民却高兴不起来。

谁能想到,成群的鹦鹉竟捷足先登,让当地罂粟种植业损失惨重。这些鹦鹉已经对鸦片成瘾,正疯狂掠夺着农民辛苦种植的罂粟果。

罂粟花凋谢便会结成蒴果,将蒴果割裂之后就能得到白色的乳汁。经过干燥凝固之后,种植者就会得到一种可以入药的粗制品——鸦片。然而还未等到收获,罂粟果就被鹦鹉盯上了。

一朵罂粟花大约能产20-25克的鸦片,但这群鹦鹉却每天都要光顾罂粟地好几十次。除了划开罂粟果偷吃罂粟奶,有些鹦鹉更是猖獗,直接用喙和爪子剪断整个果实带走。

偷罂粟的鹦鹉

种植罂粟并非易事,想要拿到合法种植权就已经很难。为了保护罂粟,农民只能日夜守护着他们的财产。但鹦鹉的来袭,他们根本防不胜防。

鹦鹉就像忍者一样,身上绿色羽毛能与罂粟田融为一体,并学会了躲在地里不发出叫声。农民尝试过发出各种噪声,如放鞭炮、开扩音器都没什么用。嗑了药的鹦鹉,经常会发生撞树或“躺在田里发呆”的情况。

苦不堪言的印度罂粟农民

这已经不是农民第一次受到鹦鹉的袭击了。几乎每年,鹦鹉们都会集体侵袭罂粟种植区,已经是一种惯例。

事实上,在地球上每一片罂粟种植地,都会遇到类似的麻烦。为毒品上瘾的,不止是人类,动物界的瘾君子也同样自甘堕落。

澳大利亚,就种植了地球近半数的合法罂粟。当地的沙袋鼠(Wallaby)嗑起药来,是一个比一个疯狂。

正常情况下,罂粟田安全问题的会议只针对人类。因为面对这些罂粟地,总会有犯罪分子铤而走险想要实施偷盗。

在澳大利亚,沙袋鼠同样让人头疼——安全会议上防止沙袋鼠进犯成了重要议题。

近年来,当地出现的神秘“罂粟田怪圈”,正是这些沙袋鼠的杰作。这种小型袋鼠会躲进罂粟地,纵情享用罂粟果。嗑完罂粟果后,它们连正常的跳走都成了难事。失去方向感的沙袋鼠,就开始在原地打着转横冲直撞。所到之处植物都发生倒伏,于是便出现了各种大小不一的怪圈。

嗑了罂粟果的沙袋鼠

除了沙袋鼠,其他动物例如绵羊也会加入嗑药大队,成为罂粟地的破坏者。农场工人形容,啃食了罂粟果的动物,就像人类喝醉了一样,会处于飘飘然的兴奋状态。在罂粟地里,它们很明显只会对含有有效成分的罂粟果下手,其他茎秆等都视而不见。

等到婴粟果的丰收季节终了,动物们就会显现出戒毒过程中的不适反应。在下一年,他们还是会前赴后继地赶往罂粟地。

无数例子表明,一旦我们将成瘾物质置于动物的活动范围内,它们就会轻而易举地让自己上瘾。而且,人类与其他动物之间,哪者最先开始吸毒的我们都说不好。动物吸毒的行为,在某些程度上还造就了人类社会的某种特定文化。

说出来你可能不信,圣诞老人的诞生可能就跟沉迷致幻蘑菇的驯鹿有关。

关于圣诞节的起源,有一个说法是这样的。在地球北极圈附近的一个古老的民族。在每年特殊的日子里,最有名望的萨满巫师们就会穿上白色斑点的红衣服,驾着驯鹿雪橇外出搞事。他们会跟随驯鹿的指引,在松树下寻找大自然最神圣的礼物——毒蝇伞。

毒蝇伞

这种配色鲜艳的蘑菇,其实含有两种神奇的致幻物质:蝇蕈素(muscimol)和鹅膏蕈氨酸(ibotenic acid)。其中,鹅膏蕈氨酸在体内会转化为蝇蕈素,后者有强烈的致幻效果。这会导致大多数人出现视觉扭曲,看东西忽大忽小、兴奋、流口水、失忆等症状。

萨满巫师们,会将晾晒后的毒蝇伞,挨家挨户地赠送给当地的人们享用。当然,他们也不忘自己磕上两个。

毒蝇伞,其实是他们进行某种宗教仪式的必要道具。据信,食用这些致幻蘑菇,能够拉近信徒与“神”的距离,实现通灵。细看上面提及的元素,驯鹿雪橇、大雪、松树、红白的特殊服装、红白蘑菇、送礼物等,就与圣诞节如出一辙。

而让这个圣诞起源更具说服力的,还是蘑菇的致幻效果。在西伯利亚的神话传说中,驯鹿吃下毒蝇伞后能够飞起来,直接上天。

而萨满巫师们则会骑着驯鹿雪橇,一起在天空中翱翔。事实上,毒蝇伞的英文名,正是“fly agaric”。以上可能正是驯鹿与人类一起吃下毒蝇伞的幻觉,根本不存在什么“通灵”。

其实除了这些“圣诞老人”,许多北方牧民都会食用毒蝇伞。驯鹿,总是比人类先行一步。在大雪封山的情况下,牧民必须紧跟驯鹿的步伐,才能准确地找到这种神奇蘑菇。

为了获得快感,他们还会等待吃过毒蝇伞的驯鹿的嘘嘘。

毒蝇伞被驯鹿食用后,其有毒的物质会被驯鹿代谢。其中致幻的成分却不会因此失活,最终随尿液排出。相比于直接食用菌体,喝鹿尿能获得一样的致幻效果,却多了一份暖暖的安心。

动物沉迷成瘾物质是很稀松平常的,几乎遍及了整个动物界。

它们总是能以各种奇怪的姿势,找出自然界中隐藏的各类精神类活性物质。落基山脉的大角羊(Big horn Sheep)会攀上悬崖,寻找一种能让它们愉悦的致幻地衣。为了将地衣从岩石表面刮下来,就算将自己的牙齿磨短到磕坏牙龈,它们都在所不惜。

澳大利亚的宠物狗,则终日吸甘蔗蟾蜍不能自拔。上个世纪初,澳洲引进了上百只甘蔗蟾蜍,指望它们能抑制当地泛滥的甘蔗甲虫。结果疯狂繁殖的甘蔗蟾蜍,成了澳洲一霸。

这种蟾蜍的皮肤会分泌的致幻剂:蟾毒色胺(5-HO-DMT)和5-Meo-DMT,就让澳洲的舔狗欲罢不能。

为了拯救澳洲的狗子,宠物主人还尝试着帮他们戒毒。例如在仿真蛤蟆的背上涂上芥末,通过厌恶疗法让它们学会舔狗不得house。

再如,酗酒行为在大自然就最常见了。在自然界中,酒精比其他精神类活性物质更容易获得,水果的天然发酵每时每刻都在发生。

关于这些天然的酒精,有科学家提出了一个“醉猴假说”。该假说认为,由于某个基因突变,人类祖先获得了40倍的酒精代谢能力。人类从而可在必要时候食用已发酵的水果,以度过食物匮乏期,对进化意义重大。没有进化出该特殊饮酒基因的动物,则容易发生醉酒和酒精中毒。

这个假说,也有一个明显的漏洞。那就是,酒精并不会使野外的非人灵长类望而却步。与之相反,它们甚至会主动出击寻找含酒精的“饮料”,简直嗜酒如命。有些猴子,甚至还会偷饮人类酿制好的酒类饮品。

除此之外,在动物王国中大象、蜜蜂、果蝇等,也统统都学会了喝酒。

醉酒的非洲大象

许多研究表明,不仅是大脑高度发达的哺乳动物,不同动物对成瘾药物的反应都是非常类似的。在进化过程中,动物和人类都演化出了特定的受体,以调节各种情绪与行为。其他动物与人类的愉悦是共同的,只要能感受到快乐一天,成瘾就几乎难以断绝。

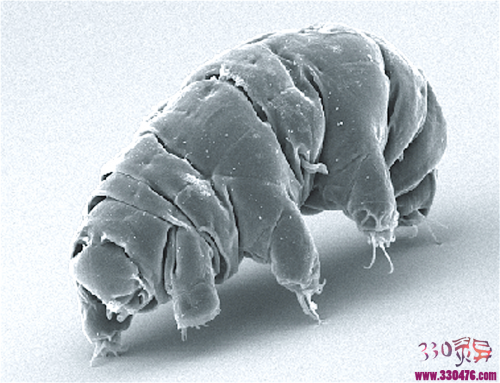

例如阿片受体就不只存在于人类身上,就算在地球上最古老的鱼类身上都能找到。再如,科学家已经在哺乳类、鸟类、两栖类、鱼类等动物身上发现了大麻受体。

这是一个斑马鱼成瘾实验,黄色平台处会释放小剂量的阿片类药物,而白色平台则不会有特殊处理,最后斑马鱼都聚集在了黄色平台处。

这些证据显示,我们与其他动物的“生存回路”都是相通的。而且需要注意的是,现今人类获得关于成瘾的信息,基本都源于有目的地观察动物吸毒。

动物的成瘾实验,树立了许多医学里程碑。例如了解到底是什么驱使动物吸食毒品,就能帮助我们理解成瘾背后的具体原因与机制。

一个被称为“老鼠乐园”的实验,就曾帮助人类更深层次地了解成瘾二字。

身为被实验室选中的研究动物,白老鼠上瘾与戒断等状态,与人类是一样的。最初证明药物成瘾的动物实验,就是将老鼠囚禁于只有两个水瓶的牢笼中,一个水瓶装水,另一个水瓶则勾兑了海洛因。

很显然,老鼠选择了靠海洛因来度过短暂而快乐的实验。但科学家很快看出了不合理之处:如果你生活在没有其他娱乐的生活环境下,你也会选择吸毒。

老鼠乐园

于是为了更严谨,科学家做了另一个对照实验。他们创造了一个百倍快乐于小牢笼的“老鼠乐园”,里面有美味的食物、充足的光照、各式各样的玩具、还有许多同伴(包括异性)的陪伴。而在这个乐园里,同样有一处普通水源和一处兑了毒品的水源。

但结果显示,“老鼠乐园”里的老鼠并不会沉迷吸毒,反倒对毒品的摄取量收放自如。这个实验,就为人类对毒品和上瘾的理解开启了一个全新的视角。上瘾并非只取决于药物本身,还与环境等变量有关,更新了过去对成瘾机制的片面认识。

除了科学家,我们还需要对献身的动物心怀感恩。然而并非实验动物才会被强制吸毒,其他的野生动物也常被引诱吸毒。

随着人类对地球统治地位的加固,动物与人类的交集是越来越多。如果没有人类,动物能在大自然中找到的精神活性物质是非常有限。它们顶多就吞下野生蘑菇、嚼个罂粟果、喝两口天然发酵的果酒,偶尔能嗨个一两回。

但现在情况却不同以往。许多动物已盯上只有人类能够炼制出来的成瘾物质,这让动物的嗑药行为越来越疯狂。人类能创造出比自然存在的事物更为强烈的刺激,以影响动物的某些特定行为。

例如人类的近亲,在过去只会对一些天然发酵的果实感兴趣,偶尔酗酒。但现在在一些动物园内,一些黑猩猩已养成了烟瘾。

这源于一些没有素质的游客,乱向园区内扔烟头。更恶劣的是,一些游客看到黑猩猩会捡地上的烟头抽,就觉得有趣。他们甚至还故意点烟,再扔进园区内就为了看黑猩猩抽烟,以此取乐。

这种有悖于道德的行为是需要警惕的和杜绝的。人类自己已走上了“歧途”,就别让动物也继续偏离正常的生活轨道了。